<TCCことばカフェ 文喫×TCC> 高崎卓馬のクリエイティブ・クリニック特別編 「もしかしたら、小説書けるかも」講座

TCCが2018年から開催している「ことばカフェ」。「ことば」に向き合って、「ことば」について考えてみる場と時間。Vol.9は高崎卓馬さん「小説の書き方」大公開講座。当日講座で話した全内容を高崎さんが再構成しました。一気に公開します。

なんで小説なんて面倒なものを?

20年以上広告を作り続けてきて、最初はどうしたら強いコピーが書けるか、どうしたらみんなを気持ちよく裏切るコマーシャルを作れるか。そんなことを必死にやってきました。そのうち面白さより、新しさで勝負するものが現れて、土俵を変えることそのものがまるで企画かのようになった時代がちょっとあって、そのことに違和感を覚えながらもその両方をやらなきゃ勝てなくなった。届かなくなった。その頃からでしょうか、いわゆるメディアにとらわれないアウトプットや、いろんな組み合わせで表現のポテンシャルをあげていくことを覚えました。いわゆる世の中に新しい文脈つくる意識というか。インターネットの登場に翻弄されながらもなんとかついてこれているのは、だいぶその頃丁寧にあがいていたからかもしれません。どうしたら人に届くか。その前にどうしたら見てもらえるか。ひとがメディアになっていくにはどうしたらいいか。面白いものをただ作りたかっただけなんですが、なかなかそれだけをやらせてもらえなくて。

映画やドラマをやらせてもらったのもその頃でした。CMはどんなに破綻した企画でも商品がでてきたら絶対に着地します。映画やドラマにはそれがない。最初は小さな船で海にでてしまったような感覚でずいぶん途方に暮れたのを覚えています。広告で学んだことがまるで役に立たない。ゼロからやるしかない。焦りました。そしてずいぶん怯えました。ふりかえってみると、自分がそれを今つくる理由を明確にする作業が必要だったんですね。何のために自分はそれをつくるのか。広告はそこがオリエンされるから大きなプロセスをひとつ省略することができている。その差はとてつもなく大きい。きっと思っている以上に。

これが2019年の9月に出した2作目の小説です。オートリバースというタイトルで、書き上げるのに2年半ほどかかってしまいました。広告の仕事を変わらずやり続けて基本的に土日をフルに使って書いたので集中すればもう少し早く書けたかもしれません。でも、土曜に進めた分を、日曜に手直しする。そして平日はアイデアを広げてメモをとるだけにする。そういうルーティンがとても良かった。どうしても長いあいだ取り組むので、登山のようなものでペース配分はとても大事です。毎日10ページ書けば、20日後には必ず200ページになる。そのことを信じて一歩一歩進めるしかない。調子がいいからと言って30ページ書いたり、忙しいからと言って2ページしかかかない、みたいなムラがあるとだめです。たぶん絶対に挫折します。ほんと登山、なんですよね。

毎週書くときに、今まで書いたものをかなり細かく手をいれて、それからそのつづきにとりかかる。そうすると結果的に最初の100ページはたぶん何十回も書き直しをしている。そのおかげで冒頭はかなり磨けたと思います。まるで編集室で仮編集をなんどもやっているような感覚で。小説を読んでいて世界がなかなか立ち上がってこないと結構苦痛もあると思うのですが僕のような初心者でもこういうやり方を頑なに守ったおかげでその落とし穴にははまらずにすんだ気がします。

ある程度まとまると、あ!このルートだと山頂無理だ!と判明したり。書き忘れていたことがのちの自分を苦しめて、そこまで戻らざるを得なくなったり、いろんな目にあいました。苦労はするし、完全に灰色の土日を2年も過ごすのですが、物語が進むと視界が突然良好になる瞬間があったり、自分が描きたかったものにあとで気づかされたり、忘れていた昔の感情を思い出したり、いろんなことを経験できました。

小説で食べていくのは本当に大変です。いきなりお金の話をすると、印税はまあ1割ですよね1400円のこの本が売れて、作家に入るのは140円。1万売れて、140万です。今、1万売れる小説って少ないのではないでしょうか。ごく一部の売れている作家さんたち、本を出せば平積みされるような方々はほんの一握りです。売れている本の良さもあります。でも、世の中が発見しそこなっている素晴らしい物語もたくさんあります。小説という豊かな文化がちゃんと豊かなものでいるためには、皆さんが読むしかない。大きな本屋さんのメインは、ほとんどビジネス本になっています。ビジネス本でやる気を書き立てることも必要でしょう。でも想像力を養うことほど大切なものはありません。自分ではないひとの物語と深い場所で出会うことによって得られるものは大きい。あのビルゲイツは読書家で知られていますが、必要な専門書と小説を必ずバックに入れているそうです。オバマの本棚にも小説がちゃんとありました。今の日本の政治家ってどうなんでしょう。そういう意味でも心配ですね。

なくてもいいコピーをなんで書くの?

トミタくん(仮名)という口の悪い後輩がこのあいだこんなことを言ってきました。彼についてはこの青い本(面白くならない企画はひとつもない)に詳しく書いてありますがまあ、ひどいやつです。傷つきました。でも、ちょっと思い当たるふしもあります。言われっぱなしだと心が回復できないのでちょっと冷静に分析することにしました。彼がその暴言を吐いたのはTCCの年鑑をめくっていたときでした。こともあろうか僕がグランプリをもらったコピーをそう言っていました。なんとハートの強い男でしょう。羨ましい限りです。トミタくんが「なくてもいいコピー」と言ったのはこれです。

ロバート・デ・ニーロと松田龍平が登場するCMのなかのコピーです。自分でも好きなコピーです。でもトミタくんに言わせるとこれはいらないコピーだそうです。「だって着地のこっちのコピーで企画はちゃんとわかるし、サービスとも近いじゃないですか」と。うぐぐ。まあそうですね。その通りです。

トミタくんの意見には一理あります。実際プレゼンはこっちの「この手に、映画を。」だけで通しました。「映画は本当のことを言う、嘘だ。」は編集室でえいやっと書きました。できあがりつつあるCMの点数をあげるために。トミタくんは企画を成立させるコピーだけでいいんじゃないか?と思ったようです。たしかに「映画は本当のことを言う、嘘だ。ドコモdビデオ 」じゃあ成立しないですよね。でもこういうコピーがあったほうが表現としてはぐっと引き締まる。広告のコピーって、方向を決めるものと、深さをつくるものと、あるんじゃないかと思っています。本当はそれがひとつでできているのが最強だと思うのですが。この「映画は本当のことを言う、嘘だ。」は深さを決めるもの。「その手に、映画を。」はベクトルを決めるもの。ベクトルだけではどうしても揺さぶるものが足りない。揺さぶりが小さいと深いところへ入っていかない。

僕がどうしても深さにこだわるのは、この広告と出会ったひとが見て良かったと思う何かを残したい、と思うからかもしれません。正直に言うと、一方的に自分の言いたいことを面白く言うだけのものにまったく関心がもてない。たとえ15秒でも、たとえ一言でも、「何か」がそこにあるほうがいい。真面目なメッセージである必要はぜんぜんないけど、決して薄っぺらなものはつくりたくない。予算がなければアイデアを煮詰めればいい。今しかつくれないものをつくるだけ。どうしてかそれは自分のなかでとても大きなモラルのようなものになっています。気がつくけばもう50歳になっちゃってるのでいまさら変えられないですね。嫌いなものを今こういうのが流行っているんで、という風にはつくれないだけなんですけど。そういう自分にとって言葉はとても大切です。最後の最後でもう一踏ん張りを可能にしてくれる。こんなすごい武器はないです。

震災の直後に、新青森のキャンペーンが終わってそのチームで広告で何かできないか?ということを考えて動いたものが「行くぜ、東北。」につながりました。オリエンがあって企画をするのではなく、東北の復興のためにできることを自分たちで考えて考えてここにたどり着きました。復興というのはゴールがあるものではないはずだ。瓦礫がなくなったら、堤防が完成したら、仮設住宅から解放されたら、それで終わり。じゃないんじゃないか。東北が観光地として豊かな場所でありつづけるためにずっとやんなきゃいけないことがあるんじゃないか。そのために「人が行きつづける」運動をつづけなきゃいけないんじゃないか。そう、考えました。つくる理由をつくる、それができたら表現はぐっと強くなります。

もとから小説を書くような人間だったの?

大学では法律をやっていました。といってもほとんど授業には顔を出さずに自主映画をつくり、劇団をつくり、立て看板ばかり描いてました。そんななかで石丸先生という元検事の教授と出会いました。彼との出会いは大きかった。人間に関する好奇心と、ひとの数だけ存在する正義というものに寄り添う見事なひとで、そんな彼が専門にしていたのがこの刑事訴訟法でした。そのなかでいわゆる事実認定というものがとくに面白かったんです。例えば、刃渡り7センチの包丁で、18センチの傷をつけていたら、そこには自分すら自覚しきれていない故意がある。例えば、包丁で腹を刺してすぐ抜いたら事故だけど、ひねってから抜いていたら事故とは言い難いみたいな。そんな考察と検証を重ねていく。その状況に至るまでの壮絶な人間の物語と、その結論に対する残酷なまでのフェアさ。法律がつねに完璧な存在ではないことを思いながら、冷静な文章が逆に生々しく世界の不完全さを見せつけてくる。勉強はほとんどしなかったけれど、判例は読みまくりました。

星野道夫の『旅をする木』(文春文庫)という本のなかにこういう文章があります。「僕が暮らしているここだけが世界ではない。このことをきちんと想像できるかどうか」旅はそれを想像する力を鍛えてくれます。今暮らしているここでどんなに嫌なことがあっても、ここではない世界がちゃんと今も存在している。そう思えることでずいぶん救われることもあるし、自分の視界に入るものだけで正義を振りかざしても誰も幸せにはならない。そういうことを理解できるようになる。想像力は優しさの起点です。旅も読書も同じくそれを鍛えるために必要なものだと思います。少し脱線しますが、『BRUTUS』(マガジンハウス)の星野道夫特集号のコラムで養老猛司さんが「今の時代はデジタルでほとんど再生して共有できる、人と全く同じものが共有できるってものに価値を置くっていう時代だけど、人生の醍醐味は共有できないものにある」と書いています。それを徹底的に味わっていたのが星野道夫だと。星野道夫の写真を見て、共有した気分にはなるけど、星野道夫があそこで写真を撮る時に何を感じていたか、足の裏にどういう温度が伝わってたかっていうのは、絶対に共有できる情報じゃない。それこそが生きるっていうことで、それを味わうために自分たちはいるんだと。まさにそうだと思います。僕もそんな風に生きていたいと思っています。いいことも悪いことも含めて自分の心にたくさんの経験をさせてあげる。それが生きるということのような気がするので。

そのコラムで養老さんはさらに、「まさかこんなことが人に伝えられるようなものになるとは思わなかったっていうのを伝えるというのが言葉の創造性だ」と言っています。なかなかできるものじゃないですけど、そういう意識を持ってこれからも「書く」という作業を続けたいと思っています。

創作とは面白いもので100%ゼロからは生まれない。どうしても自分という人間の肌が感じたことや、喜びや、後悔や、いろんな経験を材料にして新しい物語と格闘するしかない。書くべきものを見つめて、自分を再構築していくみたいな感覚でしょうか。そうすることでそれは自分にしか書けないものになる。不思議なもので書いていると忘れていたいろんなことを思い出すんです。一見ストーリーとは無関係そうなものでもどこかやっぱり関係はしてくる。中学生の時の自転車の油の匂いとか、ゲーセンに染み付いたタバコの匂いとか、嫌でたまらなかったグラウンドの白線の粉の手触りとか。脳はほとんどのことを覚えていて僕らがそれを引き出すきっかけさえ与えればいくらでも思い出してくれるってことかもしれません。逆に言うとすべての経験は、いつか何かを書くときに役立つんです。だから財産なんです。今すごい嫌な思いをしてるとか、とんでもない傷を負ったって、それは絶対財産なんです。いつか使えるって、使うって言ったらちょっと語弊があるんですけど、心からめちゃくちゃ血が出てたりしていても、その傷口の深さとかその痛みってその経験をした人にしか分からない。そのひとはそれを言葉にする権利を得る。そんな風に考えたりもしています。

2012年に書いた最初の小説です。読売新聞のサイトに連載していた4つの短編をまとめたものです。ひとつめは亡くなった祖母をモデルにしています。戦争で若いときに夫を亡くしてその弟と再婚した女性の物語です。九州の田舎で人生をまっとうしたひとりの女性のことを書こうと思ったのは、祖母がこの世界に生きていた証を残したいという思いからでした。自分のなかにある小さな違和感の糸をたぐりよせて、自分の見たものや感じたものをまるで取材していくような形で進めました。フィクションだからこそ祖母に近づけたように思います。本人に読ませたらきっと笑ってこんなんちがうよと言うでしょうが、僕という主観が見た当時の世界なので。いろんな資料を探しているときに父親にひとことポツリと言われました。「何を書いてもいいけど、誰も傷つけるな」と。きっと彼は私小説がたくさんの家族を破壊したケースを知っているのでそのことを思いながら言ったんだと思いますが、その言葉はその後もずっと僕のなかに残っています。事実を下敷きに物語をつくるときにもっとも気をつけなくてはいけないことだと思っています。

そもそも依頼されるの?

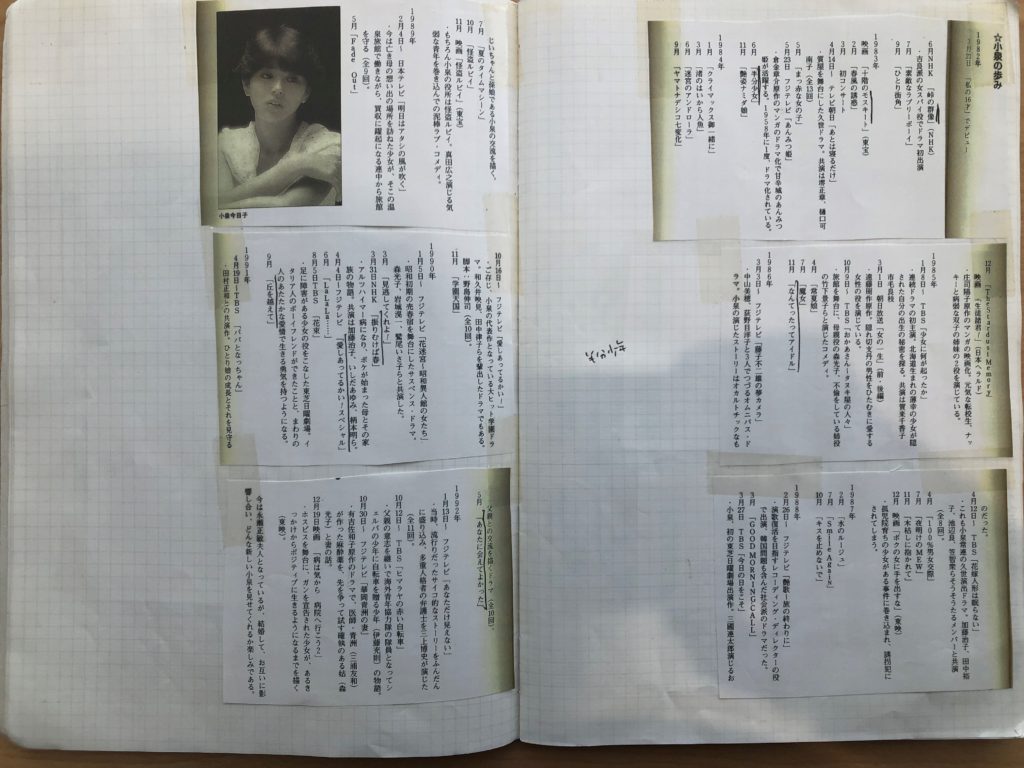

この映画の脚本とプロデュースをしたことが今回の小説を書く直接的なきっかけになりました。もう10年も前のものですが。主題歌を小泉今日子さんに歌ってもらったんです。その歌の歌詞も書きました。それでうちあげの席だと思うんですが小泉さんと話す機会があって、そのとき横に見慣れない女性がいて。マネージャーでもないし、はて誰だろう?と。で聞いたら「元親衛隊のひと」と言う。そこで僕はほぼはじめて「親衛隊?」なんですかそれ、となったんですね。小泉さんから当時のことを聞いて、そんな面白い時代だったのかと驚きました。「でも、ネットもない時代だし、みんな生きることで精一杯だったから誰も当時のことをどこにも残してないの」と。それ僕が書きたいです!とそこで手をあげました。実際に書き始めるまで8年近くたってしまうんですが。

今もいくつも書きたい題材やテーマやモチーフはたくさんもっています。でもそういうのを無理に動かしてもろくなことがないとなんとなく経験上思っているところがあります。不思議なんですがある日急に動き出すんです。まるでそうなるまで待っていたかのように。きっと何かひとつピースが足りないんでしょうね。

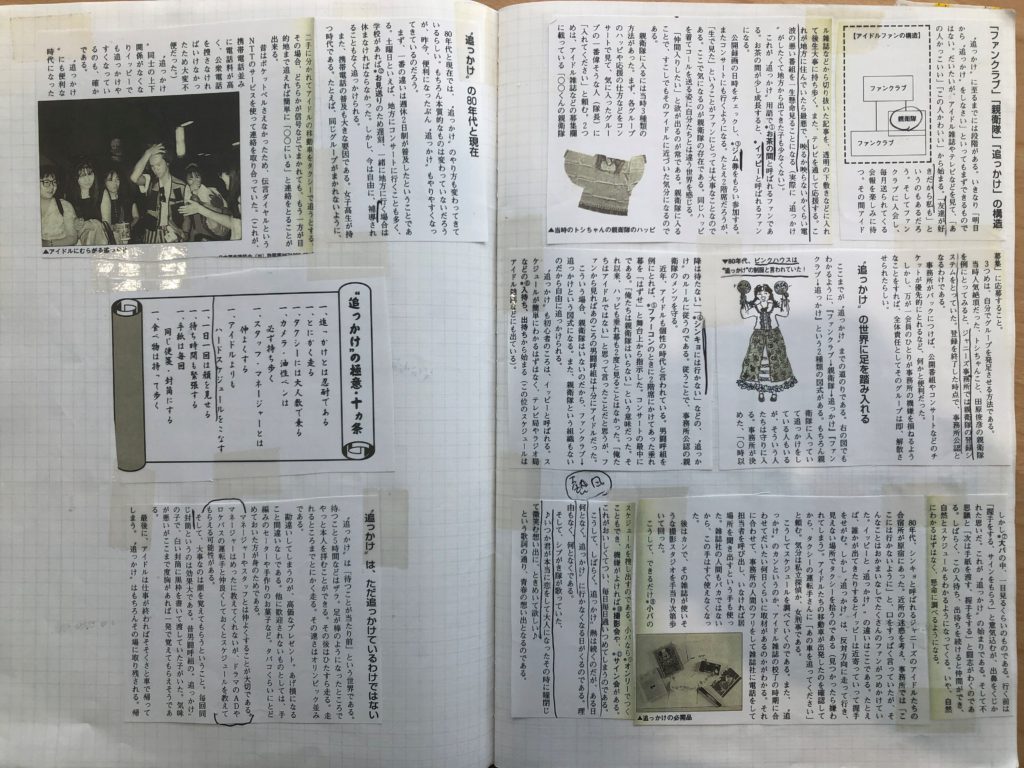

それから、その元親衛隊の女性が僕の重要な取材源になりました。わからないことがあるとすぐ聞きにいって。記憶だけでいい加減なことを書かないように調べ物もたくさんしました。あらためて振り返ると80年代前半ってかなり濃い時代でした。校内暴力全盛期。僕は主人公たちより2歳3歳若いのですこしずれているんですが、あの時代の匂いは嫌になるほど嗅いできました。正確に言うと登場人物たちにいじめられてた側です。転校初日にトイレに連れ込まれてひどいめにあったりしていた。でもいろいろ調べているうちに彼らには彼らの正義というか、そうせざるをえないように追い込まれていたことがわかるんですね。大人に対抗するために仕方なくああなっていった部分が見える。大人からみると不良だけど、不良にはそこが唯一の居場所でそこには大人顔負けのその世界を守るためのルールがある。大人になった今だからこそあのときの不良たちの背景にあったものが理解できる。それに気がついたときに書くべきものが見つかって書ける気がしました。

舞台が80年代なので、懐かしさをどう扱うかというのが最初の難題でした。その距離感を決めておかないときっと当時を知るひとにしか理解できないものになるし、あのときああだったよね的なもので終わるのはどうしても嫌だった。で、そんなことを考えているときに懐かしさとかノスタルジーってなんのためにあるんだっけ?と思いはじめたんです。ある時「懐かしいって感情は自分を孤立させないためにある」という文章と出会って、これだ!と思いました。ノスタルジーって感情は、世界と自分のつながりを心に確認させてるんだなと。人間ってそうやって生きていかないとつぶれちゃうんだなと。これをそのまま描くのではなく、山を登りきったあとに拝むご来光のようなものとして、これを追いかけようと心に決めました。

実際、どういう手順で書いたらいい?

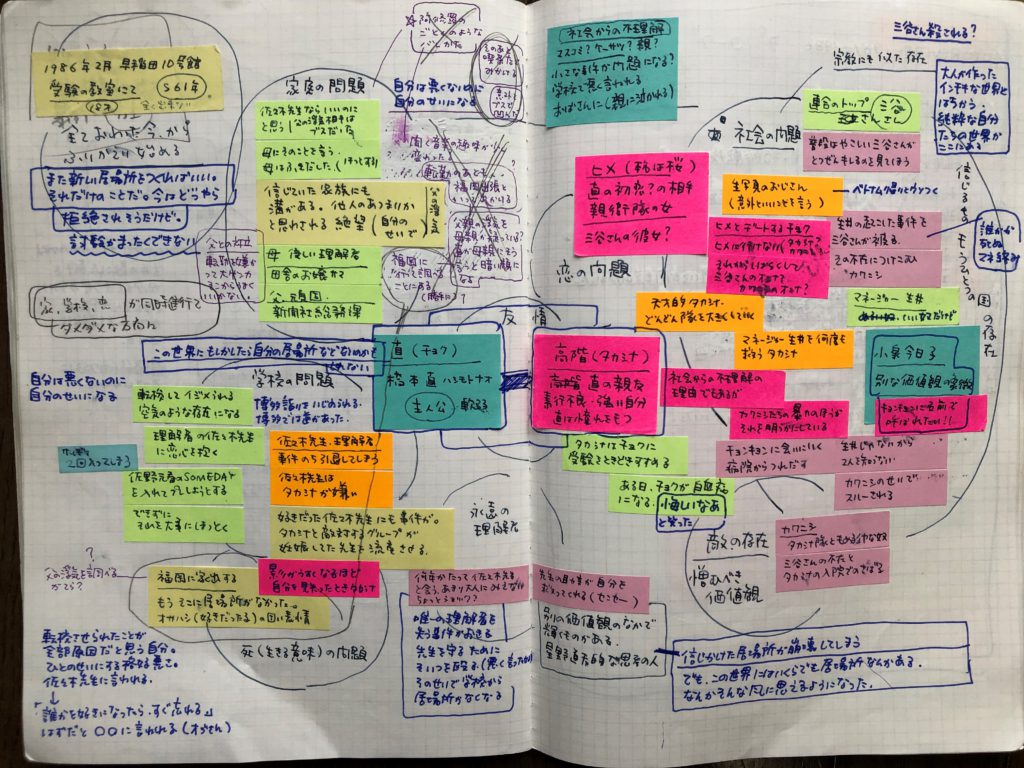

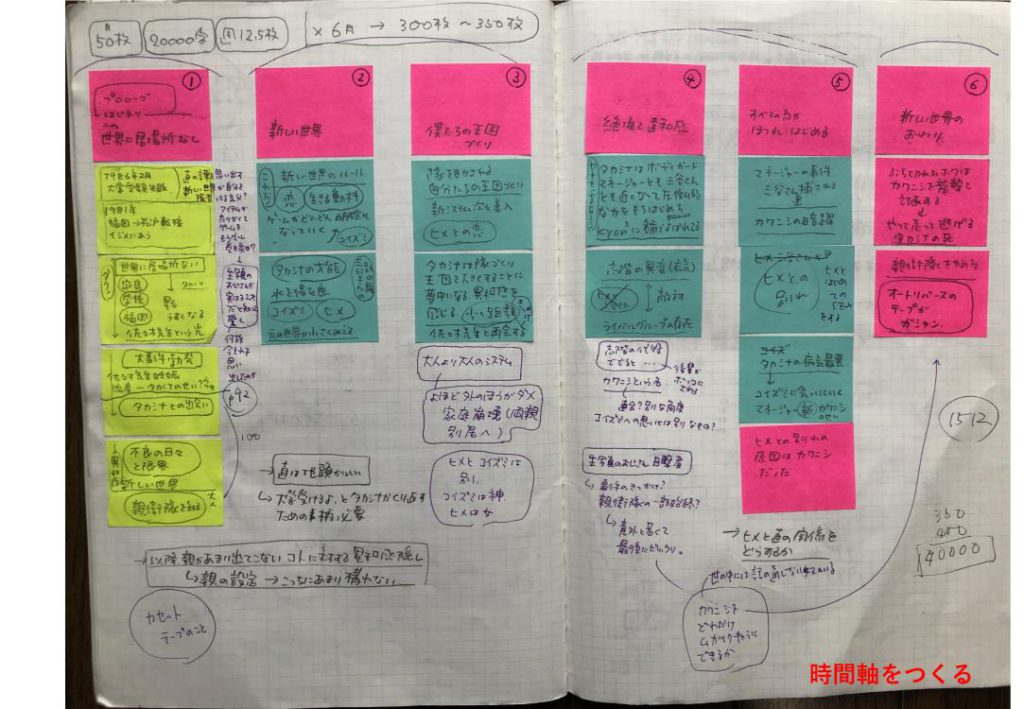

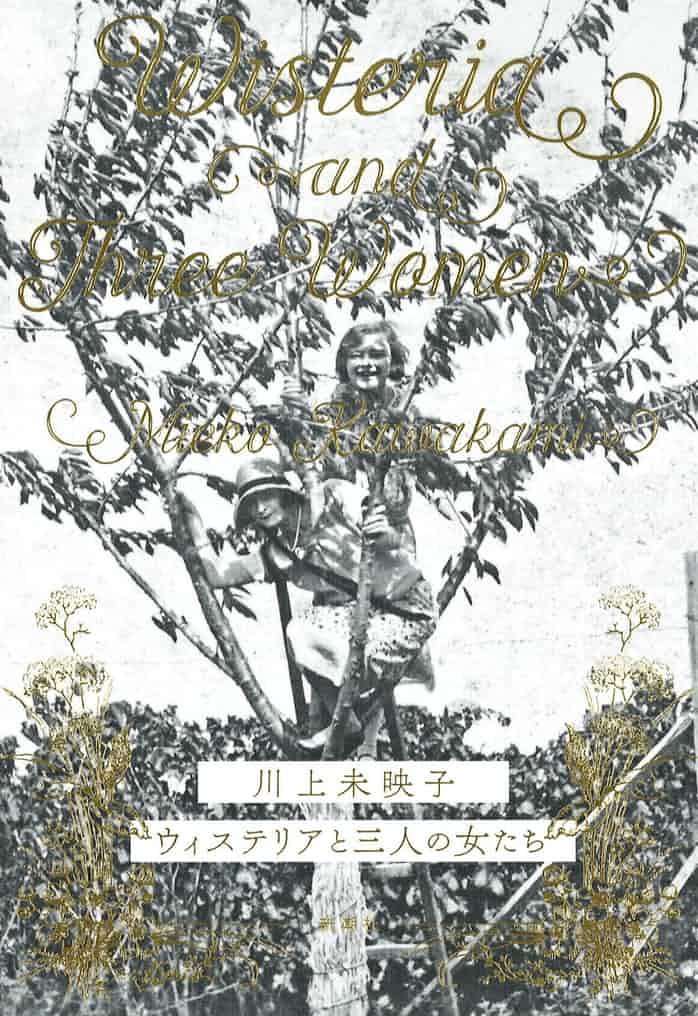

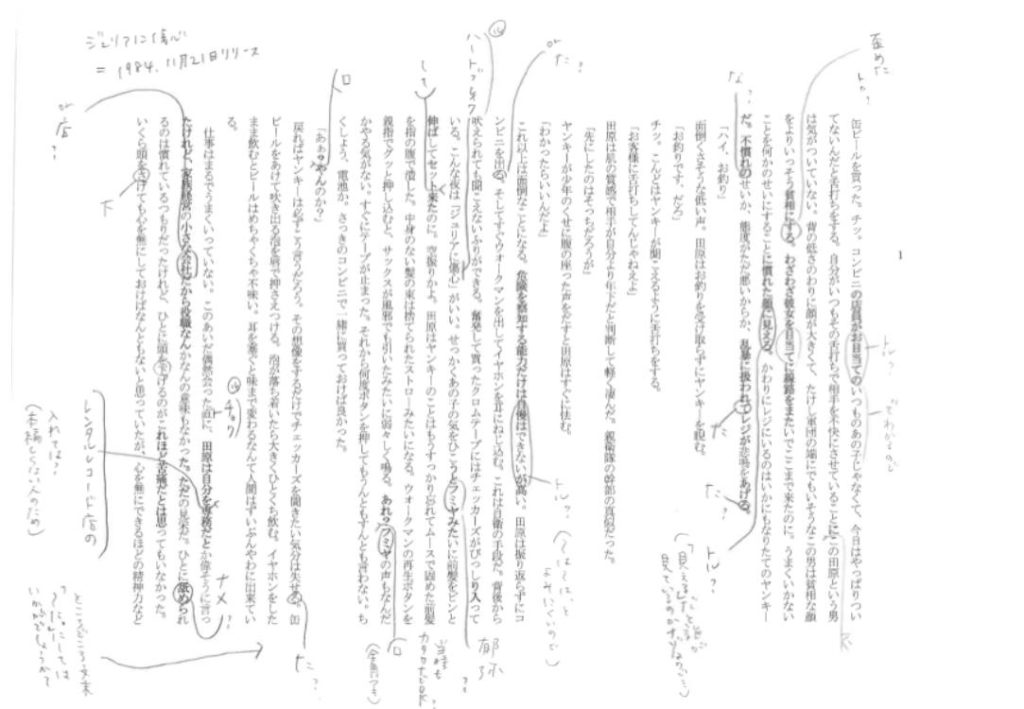

これは最初の取材ノートです。親衛隊まわりのこと、80年代の時代背景、時系列で整理していく前の予備知識を整理するためものです。何かを調べるたびにこういうノートが何冊もたまっていきます。この時点ではまだ物語はぜんぜん見えていません。登場人物も決まっていません。なので関係ありそうな事実をたくさん拾いあつめる作業です。セリフとか、書きたくなっちゃうんですが我慢します。これだけ材料があればプロットを書けると確信するまでこのノートに素材をためていきます。浅草にアイドルのプロマイドを買いにいったり、神保町で当時の雑誌を買いあさったり、当時の新聞を切り抜いたりしながら。80年代をシナリオ・ハンティングする感じですね。

物語の輪郭をどうつかめばいい?

STEP 1 書こうと思うモチーフを決める

STEP 2 取材する

STEP 3 すごく短いあらすじを書く

STEP 4 追加取材をする

STEP 5 10枚くらいのあらすじを書く

だいたいこんな手順で自分が登ろうとする山の輪郭をつかんでいきます。登山でいうとまだ大きな地図でルートの全体を確認している感じです。STEP 4くらいまではとても楽しい作業です。まだワクワクしています。その時点で取材不足のポイントが見えてきたりするのでまた調べます。それがある程度たまったら10枚くらいにあらすじを書きます。ここで結構苦しみます。あれ?自分もっと面白いのを書くはずだったのにとか。あれ?書きたかったシーンがぜんぜん書けないとか。なんか話それちゃったとか。10枚くらいのあらすじになると勢いで書けない部分があるんです。全体の構成をちゃんと考えないとできない。このプロセスでもがいておくと後の苦しみが軽減されるのでむしろ徹底的に悩むべき時間です。

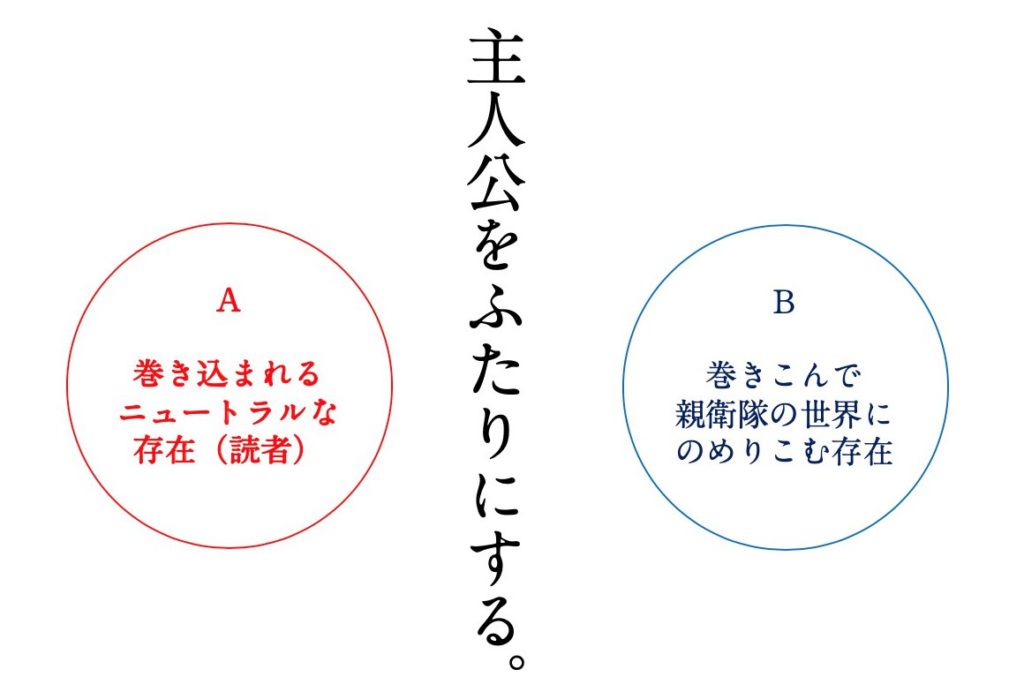

巻き込まれる構造なら物語に入りやすい。

僕はこのあらすじ10枚のステップでひとつ大きな発見をしました。それは主人公を2人に分割するということです。元は親衛隊に夢中になる男の子ひとりが主人公でした。でもそれだとどうしても共感しづらい。彼にまきこまれる人間をひとりつくったら、物語にすっと入りやすくなるんじゃないか。80年代を知らないひとも、親衛隊を知らないひとも、アイドルに興味がないひとも、巻き込まれるという形にすれば男の子の背中を追うように物語に入れるのではないか?と。それに気がついた瞬間いろんなパズルのピースがはまっていきました。

CMの筋肉をうまく使うなら

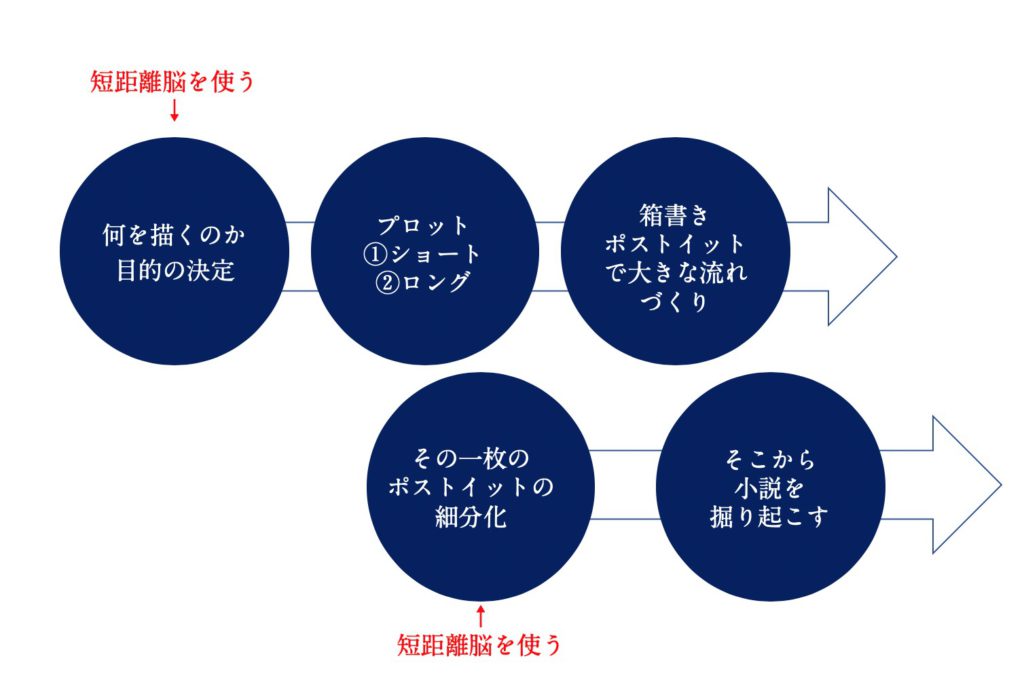

この山を登りきるには、長所を生かして短所をなくすしかない。つまり自己分析をきちんとしておく必要があります。僕の場合どうしてもCM的な問題解決型の短距離脳なので、それをうまく活用する必要があります。そこで①あらすじレベルの大きさでつかむ。そして②シーンごとの精度をあげる。という二回でその脳をフルに使うように意識しました。大きなあらすじなら15秒のCMの字コンテを書く気持ちでできますし、シーンに特化した場合、たとえば別れにくい相手に別れを切り出すみたいな小さな描写もそう限定しておけばCMの字コンテを書く気持ちでできます。自分の長所がきちんと生きるようにその手順は最後まで守りました。

キャラクターだけが物語を進められる。

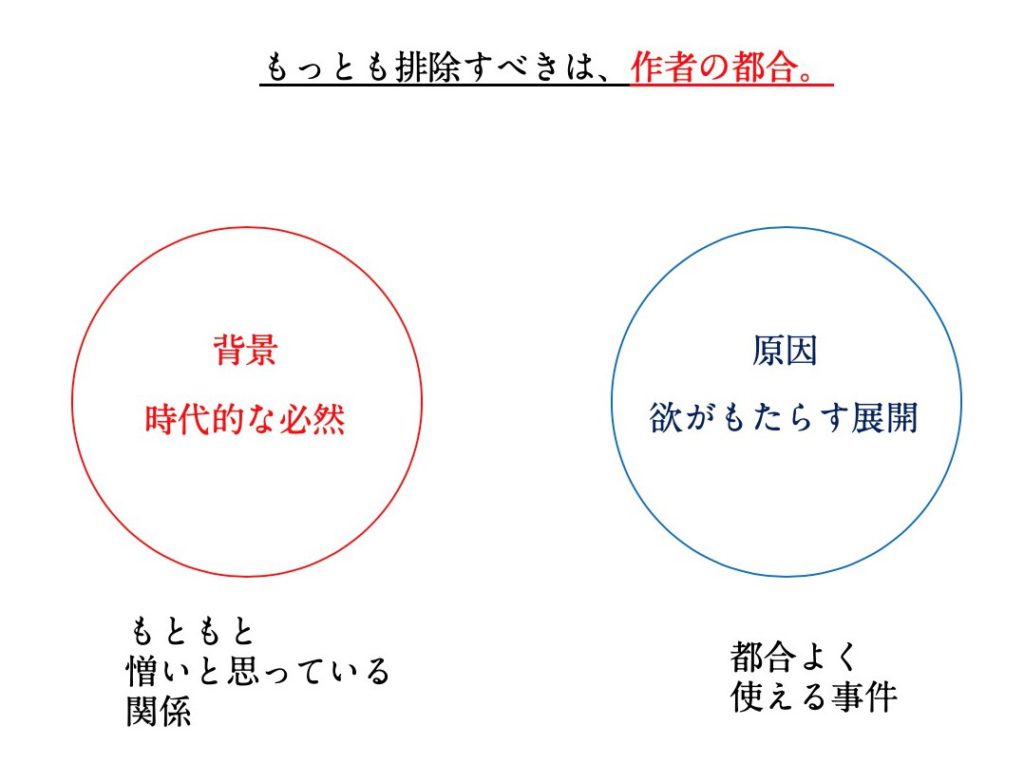

作者の都合というのが読者からすると一番嫌なものです。物語は作者が動かすのではなく、そこにいる登場人物が動かすのだ、と何度も何度も言い聞かせました。それぞれの思惑が変な風にからみあって致し方なくなってそれが物語になっていくのです。だからキャラクターをしっかりつくること。そしてその関係やそれぞれが相手をどう思っているかなど丁寧に構築する必要があります。つまりセリフも行動も全部彼らの必然でなくてはいけないのです。

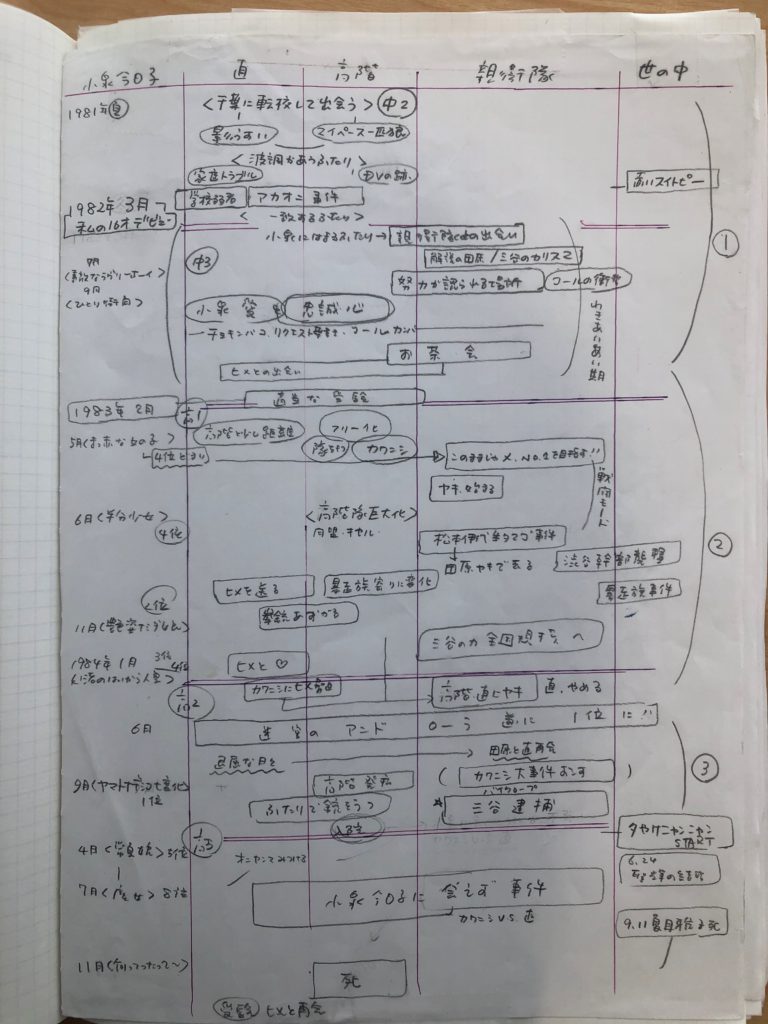

倉本聰さんが年表をつくれ、とよくおっしゃっていますが同じ理由だと思います。ただ僕は年表は時系列のチェックのとき以外はつくりませんでした。どうしても年表をつくることが目的になってしまって、穴埋めのように事柄をつくってしまうからです。ただひとつ強く意識したのは、登場人物は同じ時代を生きているということ。つまり、どんな性格の違う奴らでも、敵対する奴らでも、みんな同じ事件を知る。そしてそのことをそれぞれの感じ方で感じている。彼らがその事件をどう知って、どう感じるか。そしてどう変化するか。それは生きているキャラクターを描くでとても大事なことでした。背景というやつです。背景がその人物に本人も知らないうちに影響を与えて、彼の行動の原因のひとつになっていく。そういう描き方ができたらとても自然な物語の運びが生まれる気がします。

実際のノートはこんな感じ(変態ですね)

これはあらすじを俯瞰にしてみた図です。いわゆる神の目線というか。人間関係の整理をするためのメモです。ふたりの友情が、この男のせいでおかしくなる。とか。恋をするのと、ギクシャクするのと同じタイミングだといいなとか。そういうことを考えていきます。

80年代という微妙に昔の話なので、時代考証がとても重要です。間違いは命取りになります。たとえば彼らが高校入試のとき、世の中はどんなことが起きていたか。直接小説には

描かなくても彼らはそういう出来事の影響を受けていたはずなのでそれを理解するためにも年表はとても重要でした。

物語を面白くするための背骨づくり

そしてそれを箱書きというものにします。チャプターのようなものです。大きく3幕構成で、最初に「出会い」「親衛隊との出会い」「夢中になる」「亀裂の予感」みたいな大きなその章で描くべきものをガッっと決めてしまいます。そしてそれを劇的にするにはどうするかをその下にたくさん書いていきます。プロットとして書かれていたものが大まかな設計図に転写された感じです。この段階で大きな辻褄があい、そして物語のピークが設定されている感じになります。

そのポストイット一枚をさらに細分化していきます。伏線とか、のちにでてくるひとがここにいるとか、ふたりのなかでキーワードになるものがここで生まれるとか、いろんな仕込みをしていきます。そしてようやく書き始めます。そう。ようやくなんです。

人称の悩み。書き出しの悩み。

いざ書き出してみると、一人称でいくか三人称でいくかで地獄のように悩みました。僕のようなウェットなタイプは一人称で描くとびしょびしょの文章になりそうだし、それでも三人称で書くほどの筆の力がある気もしない。物語の性質的には一人称のほうがあってそうだけど。そのうちあれ?小説って書き出しってどうするんだっけ?と何もかもがわからなくなってくる。実際、一人称で何十ページとか書いてみて、ああやっぱりダメだ〜と思ったり。あまりにわけがわからなくなって本棚にある小説たちの書き出しを調べたんです。みんなどうしてるのかな?って。

村上龍の『限りなく透明に近いブルー』(講談社文庫)です。久しぶりに手に取りました。「飛行機の音ではなかった。耳の後ろ側を飛んでいた虫の羽音だった」。何ってかっこいい書き出しなんでしょう。まさかの虫。しかも羽音。ふつうじゃない物語が待ち構えている予感たっぷりです。当時はおしゃれな文体にどきどきしながら読んでいただけだったけれど、いざ参考にしようと思って読むと圧倒的です。そのまま読んでいくと「タオルを受け取る。そのまま背中を拭き、僕を見て聞いた」とある。あ、僕だ。一人称かあ。まあ村上龍は一人称が似合うよなあ。じゃあ村上春樹ってどうだっけ?

「完璧な文章などといったものは存在しない。完璧な絶望が存在しないようにね」あ、だめだ。真似したら火傷するやつだ。「僕が大学生の頃、偶然に知り合ったアンジュさんが、僕に向かってそう言った」やっぱり、僕だ。ああ。参考にならないくらいの完成度。調べるたびに絶望します。

最近の人はどうなのか。最近の人なら大丈夫だろうと思って、村田さんの『コンビニ人間』(文藝春秋)を開いてみました。「コンビニエンスストアは、音で満ちている。客が入ってくるチャイムの音に、店内を流れる有線放送で新商品を宣伝するアイドルの声。店員の掛け声に、バーコードをスキャンする音。カゴに物を入れる音、パンの袋が握られる音に、店内を歩き回るヒールの音。全てが混ざり合い、『コンビニの音』になって、私の鼓膜にずっと触れている」。う、うまい。しかも音です。絵じゃないんだ。面白いですよねこういう入り方の工夫だけを調べていくと。意外と一人称多いことにちょっとだけホッとします。

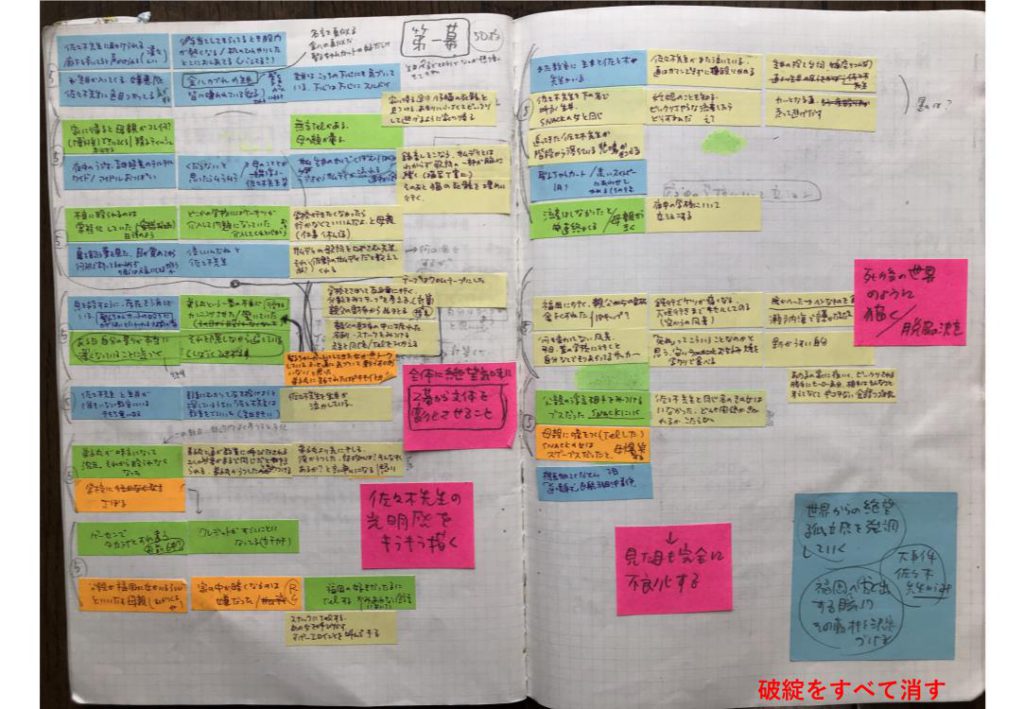

大好きな梁石日『血と骨』(幻冬舎)です。「『みんな起きろ』と。『いつまで寝てる気や』と。『仕事やぞ』と。職長のタナベジロウは午後2時になると、大部屋にいる住み込みの職人たちを起こすのが日課になっていた」太い。無駄がない。この分厚さの小説が、この濃度でくるのかと圧倒される。三人称はこういう力がないと制御しきれないものなのか、とかえって不安が大きくなります。とほほ。

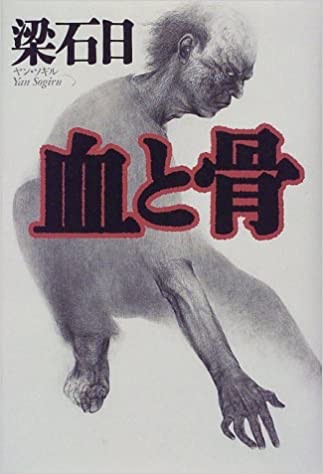

川上未映子さんです。最新作『夏物語』(文藝春秋)は描写も構成も見事で小説の面白さが超濃縮されていますがこの本はどうでしょう。「記憶に、もしもかたちというものがあったとしたら、箱、っていうのはひとつ、あるかもしれないなとは思う。」。ぐうの音もでません。この描写、この世界のつかまえかたは一体どうやったらできるようになるんでしょう。きっと普段から蓄積されている言葉の量が圧倒的に違う。そんな気がします。参考にしちゃいけないやつでした。

みんな大好き梶井基次郎。「桜の樹の下には屍体が埋まっている。これは信じていいことなんだよ。なぜって桜の花があんなにも見事に咲くなんて信じられないことじゃないか」。この腕力。自分のペースに読者を巻き込むスピード。ここまで調べてきてふと思います。ああこれは人称の問題ではなく、単純に文章の力だと。路頭に迷った僕はとうとうマーク・トウェインはどうしてたっけ?と調べます。

「みんなは、おいらのことなんか、知らねえだろう」と。「『トム・ソーヤーの冒険』って本を読んだことがなかったならな」って。「あの本を書いたのはマーク・トウェインという人で、あのおじさんの言ったことは、本当のことだ。大体はな」って。メタの構造です。ああ調べるんじゃなかった。どの本も冒険的で魅力的です。みんなパターンなんかで書いていない。当然です。でもこういう検証をしていくあいだに心がだんだん落ち着いて

むしろ自分がどんな書き出しにするかとても楽しみにもなりました。そして書いたものがこれです。

「セミはまだ夏休みが終わったことを知らないようだ。うつむくとダラダラ吹き出す汗が目尻から入り込んでくる。『中2でよかったばい。中3やったら大変やったやろ。福岡と千葉は受験問題ば、だいぶ違うて難しいらしいけん、しっかりせんと』。母親の博多弁が嫌いだ。千葉に引っ越してきたんだから、少しは変わろうとしたらいいのに、近所の買い物でも、あいさつでもおかまいなしに博多弁を使うその神経が信じられない。『行儀よくしときいよ』。どっちがだ。橋本直は不機嫌に任せて返事をしなかった」

最初は主人公をふたりに割ってその親友ふたりの日々から書きました。もうふたりは親友だという前提で。するとキャラクターの違うふたりがどうして親友なのか?ということをどこかで説明しなくてはいけなくなってくるんですね。そこで悩みました。ふたりがそうなるためには何かを共有する事件が必要になる。それほどの話を回想にしてしまうのはちょっと歪んでいる感じがする。小説という表現はあんまり回想に向いていない。しばらく悩んで結局、ふたりの出会いから書くことにしました。半年くらい前から。そうして何回か書いているうちにこの書き出しにたどりついたんです。学校にも家にも居場所のないふたり。どうしようもない苛立ちと夏のうだるような暑さに重ねる。のちの出来事を想定しても同じ日に転校してきたふたりという設定がうまくはまる。そう思いました。

人称の問題は結果的に三人称風にしています。風と言ったのは主人公の肩の後ろくらいにカメラがずっとあるような感じで書いたからです。これはウエットにもドライにもなりすぎず、主人公に感情移入もしやすいとてもいい解決策でした。1・5人称と僕は呼んでいます。こうすることによって読者は主人公とほぼ同じ目線で世界を歩くことになります。主人公の知らないことは書かなくていいというのもすごい発見でした。

無関係なものが関係してくる面白さ

たとえばお葬式で、お焼香をあげるシーンがあります。悲しみに暮れながら徐々に順番がやってくる。そのあいだに子供達が遊んだ跡がそのままの砂場をインサートするとします。するとどうでしょう。なんだかお焼香をあげるひとと弔われているひとの関係をちょっと感じたりしませんか。誰かと誰かが出会ったシーンのあいだに、ちぎれ雲がふたつゆっくり混じり合うシーンを入れたらそのふたりのこれからを感じたりしませんか。そういう一見すると無関係そうなものをじっくり描写していくとストーリーが豊かになっていったりします。映画だとモンタージュと言われる手法に近いけれど、それよりもっと丁寧に描くというか。書いているときは筋をせっかちに追いがちなんですがそれをクールダウンもしてくれるし、その間にいれた描写が自分が描きたいと思っていたものを教えてくれたりもするんです。これはとても小説的な手法だと思うのでぜひ試してみてください。

編集者との二人三脚感の凄さ。

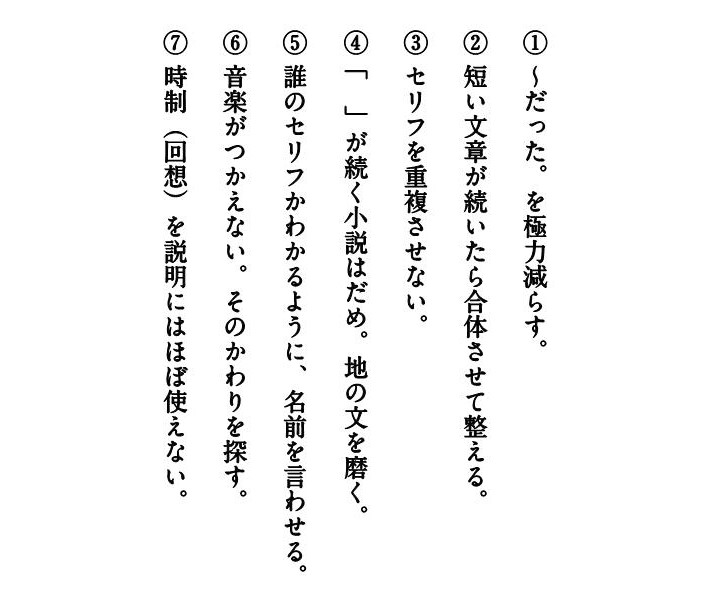

これは何度か書き直したあとに編集者に指摘されたいわゆる「エンピツ」というものです。今回は80年代という微妙に近い時代のことを書いているのでいわゆる事実確認や、この時代にこういう言い方はまだ生まれていないのではないかというチェックや、文章の重複や登場人物のセリフの唐突さとか、実に細かく指摘されます。そして「直さなくてもいいですが判断をしながら見てください」と言われてこれを渡されます。最初はそうは言ってもプライドもありますからなかなか素直に聞けなかったんですが、あるとき疲れて言われたままに数ページ直して、そして読み直してみたんです。ほんのちょっとした副詞の位置とかなんですが。そしたら自分でも驚くほど読みやすくなってて。要所要所で、気合い入ったシーンになると、コピーライター的ないわゆるボディコピーの書き方だと読み手を引き込み、押さえ込み、結論までもっていくような書き方をしていたんですね。それが小説ではただの読みにくさになってしまう。やはりプロはすごいです。それからすっかりその編集者の言うことを聞くようになりました。とくに自覚的にそれ以降もやっているのがこの7点です。

⑥はちょっと温度の違う話なんですが、それぞれのメディアによって表現って驚くほど変わるんです。たとえ同じ物語でも、形式によってできることとできないことがある。僕はずっと映像を作ってきている人間なんですが、いちばん大きいのは音楽を使えないということ。恋人ふたりが抱き合っていても裏に悲しい音楽をひけば彼らの不安を描くことができる。空港の映像にシリアスな音楽をあてたら事件の予感を描くことができる。でも小説は音楽が使えない。これは本当に何度もああここでこの曲かけられたられたらなあと思いました。逆に小説は撮影というプロセスがありませんから予算度外視で考えられる。宇宙にもいける。前にも触れましたが映像は時間軸をいじって回想が楽に使えたりしますが、小説はこの時間軸をいじるのが実にむずかしい。物語の進行速度が読み手に握られているからかもしれません。ちょっと実験をしてみます。我ながら暇だなあと思いますが。

これが小説の冒頭です。それを映像のシナリオにするとこうなります。

いわゆる柱といってシーンの説明が入ります。シーン2で誰もいない机を写しています。こういうことが映像だとできるんですね。さらにラジオにしてみると

ラジオの場合、誰がしゃべっているのかを映像より、小説より、より明確にしておく必要があります。くわえてストーリーの進行を誰かがやらなければいけない。だからモノローグを使う。この小説のラジオ版だと、モノローグを主人公にやらせています。つまりここでは完全一人称にしています。そのほうが青春感がでる気がします。それにしても暇な検証ですね。でも僕も頭では想像がついてはいましたが実際に書き出してみるとこれはまったく別モノだなあと実感します。原作の構造を分解して再構築していく。さらに時間内にはまるようにしていかなければいけない。また違う脳みそが必要そうです。いつか原作と映画脚本の関係を検証してみたいですね。きっと猛烈なテクニックをもったひとがいるはずです。

新しい展開のしかた

この小説は80年代のアイドルの親衛隊の話で、なかにザ・ベストテンのランキングをいれています。歌謡曲との親和性も高い。そうしたらこんな話がきました。映画もドラマもないのに主題歌がいきなりできたようなものです。オートリバースという小説が、オートリバースという歌を生み、そしてオートリバースというラジオ番組を生む。こういうオーガニックな感じで展開していくのは今どきでとても面白いです。

小説を抱えて2年半。結構な孤独でした。エンタメ色の強い物語で取材を軸にしているので僕の内面に入っていくという種類の孤独ではなかったので助かりましたがそれでも作業自体はほんとうにコツコツやるしかないもので。そう考えると、これだけの時間をかけて最後までやると思えるモチベーションこそがいちばん大事なものかもしれません。これを書かなければならないという使命感というか。書きたい物語はたくさんありますが、モチベーションと出会えるものはとても限られています。

最初にも言いましたが、想像力を使って誰かの頭のなかに映像を立ち上げてそれを動かすことができる小説ってものすごいテクノロジーだと思うんです。こんな素敵なものをもっとみんなで豊かなものにしていけたらいいなと心から思います。でもこんなに素敵な小説というものを消費コンテンツ化して、結果的に今のような状況にしてしまったのは僕たちだとも思います。

売れるもの、それに似たもの、映画化されるもの、そういうものがどの本屋さんでも買えるという状況にもうひとは魅力を感じる時代じゃないんじゃないでしょうか。どこに行っても買えるものを価値だとしすぎたんじゃないか。音楽も同じですね。みんなが読んでいるもの、みんなが聴いているもの、みんなが観ているもの、に価値があるとして市場をふくらまそうとする方法は結果的に文化を腐らせてもいる。

みんなというものはとうの昔に消えているのだから、そういう時代のなかで本当にいいものを作り、残していくにはどうすべきか。そういうことを真剣に考えて、ビジネスという毒をうまく薬として使いこなせるようにしていきたいものです。

ありがとうございました。

高崎卓馬

1969年 福岡県生まれ 電通CDC所属。小説家、早稲田大学非常勤講師。2010年、2013年、2度のクリエイター・オブ・ザ・イヤーを受賞。TCCグランプリ、ACC、カンヌ国際広告賞、ONE SHOW 、アドフェストグランプリ、など国内外の受賞多数。著書に小説「はるかかけら」「オートリバース 」(中央公論新社)、広告関係では「表現の技術」(中公文庫)「面白くならない企画はひとつもない」(宣伝会議)などがある。